大会開催概要

大会日程:2022年9月30日(金)ー10月2日(日)

会場:秋田市文化創造館 スタジオA-1 他

〒010-0875 秋田県秋田市千秋明徳町3−16

主催:環境芸術学会

〈大会組織〉

大会会長:高須賀昌志

実行委員長:藤 浩志

副実行委員長:柚木 恵介

実行委員:石上 城行、酒井 正、船山 哲郎、今中 隆介、石川 昌、曽根 博美、青木 邦人

大会事務局:

〒010-1632

秋田県秋田市新屋大川町12-3 秋田公立美術大学 藤研究室内

環境芸術学会第23回大会実行委員会事務局

船山哲郎 e-mail: t.funayama@akibi.ac.jp

第23回「その土地の発酵と循環」開催にあたって

23回環境芸術学会大会はほとんどの方が訪れることのない日本古来の文化のサンクチュアリ・秋田で開催します。この機会を逃すと生涯この土地を体験することはないでしょう。コロナ禍収束前という状況を踏まえ、密を避け、距離をとりながら、広大な土地と無駄に広い会場で開催されます。

固有の土地、地域の環境を変容させる因子としての環境芸術を、秋田が誇る日本酒文化をはじめとする発酵文化に喩え、古代より引き継がれ、循環を促してきた新旧さまざまな土地固有の因子を探る大会を計画しています。

2021年7月、秋田県北部にある大湯環状列石や伊勢堂岱遺跡を含む「北海道・北東北縄文遺跡群」がユネスコ世界遺産に登録され、「男鹿のナマハゲ」を含む「来訪神:仮面・仮装の神々」がユネスコ無形文化遺産に登録されました。初日のエクスカーションでは戦後最大級の大型干拓事業として知られる八郎潟干拓事業で誕生した大潟村を経由し、これらの文化遺産を訪ねる予定です。

二日目の大会会場の位置する千秋公園は明治期に数々の庭をつくりだした長岡安平の設計によるもので、明治29年久保田城の本丸・二の丸跡地の地形を活かしてにつくられたものです。会場となる建築は数年間閉鎖されていた秋田県立美術館跡を改築して昨年開館した施設です。そのメインホールは採光のための天井の丸窓が特徴的で、藤田嗣治が昭和12年に秋田で描いた高さ3.65m幅20.5mの油彩画を展示するため昭和42年に作られた空間です。

秋田にはそれぞれの時代の風習、儀式、食文化、建築、土木、美術、芸能などさまざまなタイプの環境芸術が幾重にも重なり息づいています。シンポジウムでは、それらを受け継ぎつつも、新しい活動を試みるいくつかの実践の事例を紹介しながら討議したいと考えています。

様々な環境芸術の因子がもたらす状況の変化、価値観の変容、そしてその土地の循環について体感し深めてもらいたいと思います。関心を共有する皆様の参加をお待ちしております。

大会実行委員長 藤浩志

発酵と熟成

COVID-19の脅威が収まり、会員が直接顔を合わせての大会が3年ぶりに開催できることを心より嬉しく思います。リモート会議は物理的距離から解き放たれ、時間や移動コストを費やすことなくある面では対面の代替え以上の新しい価値が評価されています。しかしながら、やはりバーチャル空間では満たされないものがあるのも事実です。日常空間から離れ、外界と直接触れ合うことの意義は大きなものであり、訪れる機会が少ない場所で、その地域独自の歴史や文化に触れることができるとしたらそれは尚更と言えるでしょう。今秋開催する秋田大会は、これまで溜まった鬱憤を晴らす良い機会になるのではと期待しています。

秋田は北国の厳しい気候と風土の中で継承されてきた祭りや伝統文化の宝庫と言われています。「ナマハゲ」は、年に一度、悪事に訓戒を与え厄災を祓い、豊作・豊漁・吉事をもたらす来訪神として各家庭を練り歩く民俗行事です。1978年に「男鹿のナマハゲ」の名称で国重要無形民俗文化財に指定され、2018年にはユネスコ無形文化遺産「来訪神:仮面・仮装の神々」のひとつとしても登録されています。

クマやカモシカなどの獣(けもの)を狩る「マタギの文化」は、平安時代の秋田県が発祥とされています。彼らの生活は徹底した自然保護思想で貫かれていたと言います。獲物を山の神の恵みとして感謝し、必要以上に乱獲せず、祈りとタブーで己を律するマタギの習俗は、環境と人間の営みの関わりを考える上で示唆に富んでいることは容易に想像されます。

秋田大会では、『地域の発酵と循環』がテーマに掲げられています。この魅力的なアイデアは、藤浩志大会実行委員長の発案によるものです。「発酵」は「熟成」とよく似ていますが、「発酵」とは菌やカビなどの微生物がたんぱく質や糖質を分解し、うま味の素となるアミノ酸やアルコールによって味が変化することであり、一方の「熟成」は、食材自体が持っている酵素によって、たんぱく質が分解されアミノ酸が増加し味が変化することだと言います。つまり“微生物”が介在するか否かがその違いといえます。秋田の風土や環境の特性によって「熟成」されてきたものと、微生物たる文化や芸術がはたらいて「発酵」してきたものを見極めることはとても興味深いことです。「発酵」や「熟成」の発見は偶然の産物だったと言われています。しかし長い歴史の中での改良は、先人達の叡智が詰まった必然であることは明らかでしょう。生態系における循環システムと同様に、豊かな自然と時間の堆積の中で如何に「秋田」が変化してきたかを、全身で体感する機会が持てるものと楽しみにしています。会員皆様のたくさんのご参加をいただきますようお願い申し上げます。

環境芸術学会会長 高須賀 昌志

大会日程

9月30日(金)

●大会1日目 エクスカーション

13:20 秋田駅東口 バスターミナル集合

13:30 秋田駅東口出発ー移動

14:30 - 15:30 大潟村干拓博物館(秋田県南秋田郡大潟村字西5丁目2番地) 見学

15:30 - 16:00 移動

16:00 - 17:00 なまはげ館(男鹿市北浦真山字水喰沢) 見学

17:00 - 移動

19:30 北秋田または大館到着 宿泊(調整中)

10月1日(土)

●大会2日目 会場:秋田市文化創造館

13:00 - 13:50 総会

14:00 - 14:20 大会開会式 学会賞表彰式

14:30 - 15:30 学会賞受賞者記念講演会

学会賞:鈴木 太朗、奨励賞:石上 城行

15:45 - 18:00 シンポジウム

登壇者:藤 浩志(秋田公立美術大学教授)、小杉 栄次郎(秋田公立美術大学教授)、相馬 佳暁(設計士/木桶技師/酒匠)

19:00 - 懇親会 @文化創造館2階 スタジオA1

10月2日(日)

●大会3日目 会場:秋田市文化創造館

09:00 - 12:00 口頭発表

12:00 - 13:00 昼食休憩

13:00 - 14:00 パネル発表(ポスターセッション形式)

14:00 - 14:30 優秀プレゼンテーション賞(学生のみ)表彰 閉会式

※発表件数により時間変更することがあります。

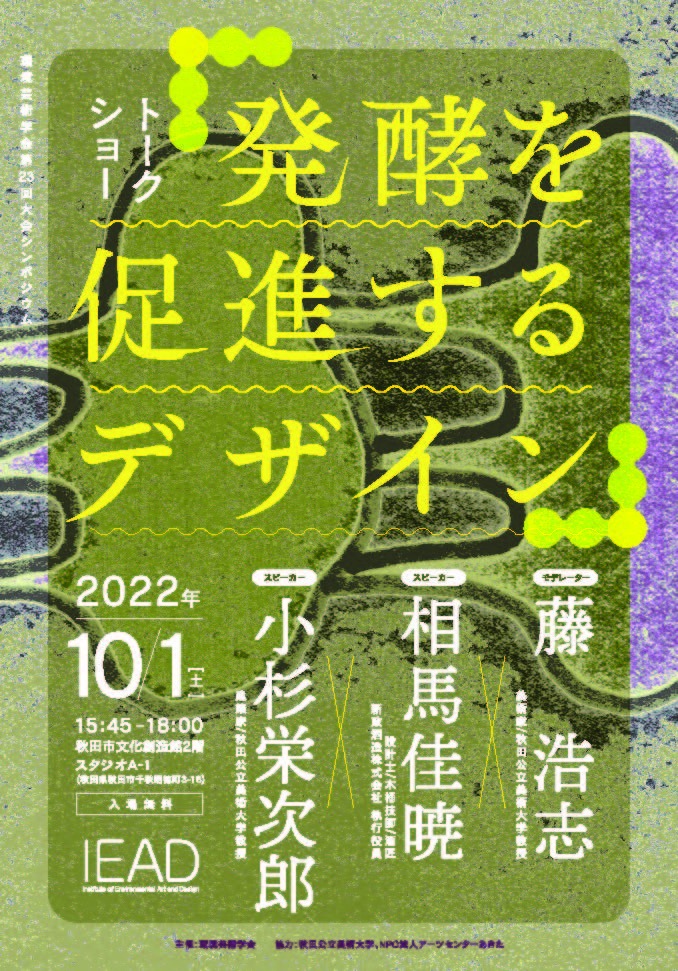

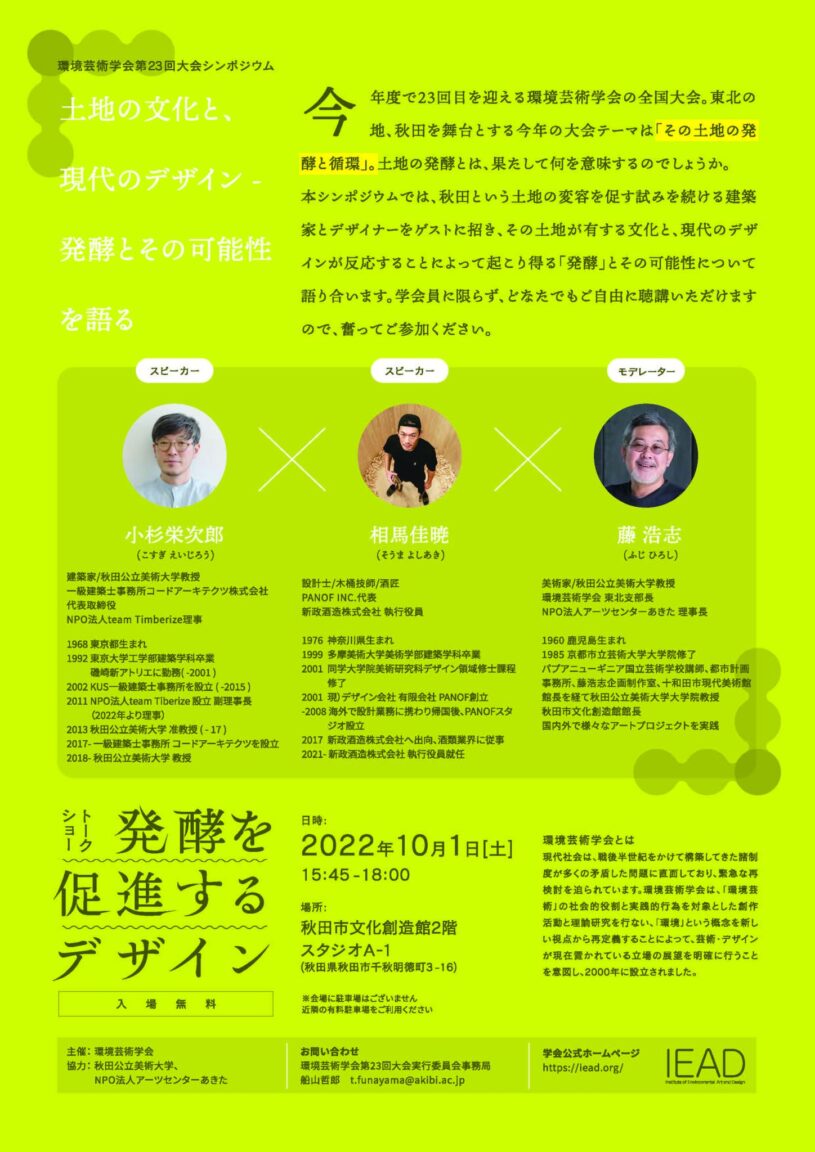

大会企画シンポジウム

●発酵を促進するデザイン

土地の発酵とは何を意味するのでしょうか。

本シンポジウムでは、秋田という土地の変容を促す試みを続ける建築家とデザイナーを招き、その土地が有する文化と、現代のデザインが反応することによって起こり得る「発酵」とその可能性について語り合います。

◯モデレーター

藤 浩志(美術家/秋田公立美術大学教授)

◯スピーカー

小杉 栄次郎(秋田公立美術大学教授)

建築家/コードアーキテクツ代表

NPO法人team Timberize副理事長

1968 東京都生まれ

1992 東京大学工学部建築学科卒業

-2001 磯崎新アトリエに勤務

2002 KUS一級建築士事務所を設立 ( – 15 )

2011 NPO法人team Tiberize 設立 副理事長

2013 秋田公立美術大学 准教授 ( – 17 )

2017- 一級建築士事務所 コードアーキテクツを設立

2018- 秋田公立美術大学 教授

相馬 佳暁(設計士/木桶技師/酒匠)

PANOF INC.代表

新政酒造株式会社 執行役員

1976 神奈川県生まれ

1999 多摩美術大学美術学部建築学科卒業

2001 同学大学院美術研究科デザイン領域修士課程修了

2001 現)デザイン会社 有限会社 PANOF創立

-2008 海外で設計業務に携わり帰国後、PANOFスタジオ設立

2017 新政酒造株式会社へ出向、酒類業界に従事

2021- 新政酒造株式会社 執行役員就

研究発表

口頭発表/ポスター発表/作品発表 発表申し込み、提出データの詳細については研究発表募集ページを参照

○口頭発表 10月2日(日) 10:00ー 文化創造館2階 スタジオA1 他

1. 発表者(共同研究の場合は発表筆頭者)は、口頭発表会場において発表を行い、質疑応答、討論をおこなう。

2. 発表時間は、1件について15分間(概ね、発表時間10分、質疑応答時間5分)とする。

発表時間の変更がある場合は発表者数確定後、本人に連絡する。

3. 発表に必要なプロジェクターは大会事務局で用意する。PCについては発表者が準備すること。

プロジェクターとの接続ケーブルのコネクタ等については、後日事務局より発表者に連絡する。

4.「優秀プレゼンテーション賞(会員部門・学生部門 各1件)」を設け、優れた発表に対して授与する。

※本大会の口頭発表の発表者は対面参加のみといたしますが、聴講のみのオンライン参加は受け付けます。

○パネル発表 10月2日(日) 13:00ー 文化創造館2階 スタジオA1/3階 スタジオA3

1. 発表者が作成したパネルを定められた場所に掲示する(掲示は大会事務局で行う)

2. 発表者(共同研究の場合は発表筆頭者)は、各自のパネルの前に待機し、内容説明や質疑応答を適宜行う

3. パネルの内容

画面大きさ:A1サイズ 縦位置 枚数:発表件数1件につき2枚以内 テキストサイズは10pt以上とすること

表題:1枚目に当たるパネル上部に表題、発表者氏名、所属を表すものとする。副題をつけても良い。形式は自由。

※ パネルデータはPDFで提出。大会事務局にて出力を行います(用紙は厚手普通紙)

詳細は後日、発表代表者に対してメールにてお知らせします。データ提出は大会3週間前を予定。

□大会企画作品展示 12月6日−12月16日 オリエアートギャラリー

東京北青山にあるオリエアートギャラリーにて作品発表展を開催します。

−環境芸術学会第23回大会研究発表作品展示(仮称)−

日程: 2022年12月6日(火)~12月16日(金) ※12月11日(日)は休館

時間: 11:00 ~ 18:00(最終日15:00まで)

搬入: 12月5日(月)10:00~13:00 その後展示作業を行う

搬出: 最終日展示終了後

出展条件

作品サイズ:

立体作品 縦・横それぞれ1辺50cm以内に収まる作品とする。

高さは自由だがギャラリー天井高2,300mmを考慮すること。 (台座は含まず)

平面作品 縦100cm・横100cmのスペースに収まる作品とする。

立体・平面作品のいずれも、重量は30kg程度以内とする。

作品素材:自由

展示方法:立体作品の台座については、大きさによっては大会事務局で用意することも可能です。

その際は出展申込書にその旨を必ず記入し、数と大きさは大会事務局と相談すること。

平面作品については、壁面にピクチャーハンガーもしくはイーゼルにより展示します。

数と大きさは大会事務局と相 談すること。天井高は2,300mm

展示作業は大会事務局と出展者でおこなう。ただし搬入・撤去は出品者本人がおこなうものとする。

なお、台座の利用の際やレイアウトや設営、展示の管理の特殊なもの、また電源や機材が必要なもの

は大会事務局との事前調整が必要。

○作品発表の搬出入については、下記の事項を基本とします。

作品展示についての詳細は、後日事務局よりメールにてご案内します

・ 直接搬入 2022年12月5日(月) 10:00~13:00 ※実行委員会と出展者が同日13:00~展示作業

・ 業者委託搬入 2022年12月5日(月) 午前中着 ※各自、大会事務局と調整して展示を行う

作品送付先:〒107-0061 東京都港区北青山2-9-16-AAビル1F オリエアートギャラリー

TEL 03-5772-5801 ※梱包表面、または伝票に「環境芸術学会作品発表」と記載のこと。

・ 搬出 2022年12月16日(金)展示終了後15:00~17:00 基本的には出展者が搬出作業を行う

□参加申し込み方法・参加費

●エクスカーション参加(9月30日)

<参加費> 一律 13000円

※エクスカーションのバス代、宿泊費等

参加者の人数等により変更する可能性あり

※10月1日以降の宿泊は各自手配

●大会参加(10月1日以降)

<参加費> 正会員:5000円

学生会員:3000円

会員以外:6000円

※宿泊は各自手配

<別途費用>

懇親会費(10月1日):5000円 大会2日目の夜に秋田市文化創造館にて懇親会を行います

弁当代(10月2日):1000円

周辺にコンビニや飲食店もいくつかありますが、昼食時間が限られているためお弁当の予約をお勧めいたします

大会参加申込URL (Peatix)

https://iead23requipment.peatix.com/

※参加費のお支払い方法はPeatix内でご案内いたします

※研究発表の申し込みはp.10のフォームから別途行ってください

申込締め切り 7月22日(金)

●総会参加(学会員のみ)

※大会への出席・欠席に関わらず、期日までにご回答ください

2020年度よりハガキの郵送による確認から専用フォームに回答する方法に変更しました。

総会の出席・欠席の確認と欠席の場合の委任状も兼ねておりますのでご協力ください。

総会参加申込URL (Google forms)

https://forms.gle/1BpVwkeB6cQj4jMG8

申込締め切り 8月31日(水)

●オンライン聴講参加(Zoom利用 10月2日のみ)

<参加費> 1000円

本大会では、10月2日に行われる口頭での研究発表に限り、オンライン聴講を受け付けます。

聴講を希望される方は下記のURLよりお申し込みの上、参加費をお支払いください。

オンライン聴講申込URL (Peatix)

https://iead23online.peatix.com/

※参加費のお支払い方法はPeatix内でご案内いたします

申込締め切り 9月25日(日)