神戸ビエンナーレ2015 東遊園地会場 2015

居心地の良い棲まい

愛おしい詠(なが)め

数寄(スキ)なこころもち

万物の根源 archē と 芸術 arsの源である理性 logosを伴う制作術 technē が、“建築 archi-tecture”の語義であることを識って以来、建築的世界、すなわち原理に基づく制作 poíēsis の世界に惹きつけられ、存在論的現象学の視座から日本的空間手法の探求をひたすら試行。

主たるテーマは、京都での日本的なる制作手法の研究であり、伝統的な空間や継承される祭礼や愛される風景に潜む空間性をオマージュする芸術政策と制作である。

現在、嵯峨美術大学名誉教授、環境芸術学会副会長、意匠学会役員、OOMORIS DESIGN代表、藝術学舎講師、 京都芸術大学 和の伝統文化コース講師、ワールドマスターズゲームズ2027関西 レガシー創出委員会委員、京都シーメックス(KYOTO Cross Media Experience)実行委員会委員、元・神戸ビエンナーレ アーティスティックディレクター

1957年生まれ。1988年京都大学大学院 工学研究科博士後期課程(建築設計学講座・川崎研究室)を経て、建築家・川崎清教授が主宰する(株)環境・建築研究所にて国際花と緑の博覧会会場計画+EXPO’90メインホール、りんくうタウン商業業務地区計画、福井県立大学福井キャンパス計画+情報センターなど、数多くの公共施設設計を担当した後、嵯峨美術大学にて芸術表現の理論と実技を幅広く研究・指導する傍ら、社寺や庭園などの古空間の仕組みを解明しながら震災復興事業としての国際芸術祭「港で出合う芸術祭 神戸ビエンナーレ」を起案・運営するなど、領域横断的な制作活動を行なう。

また、数量化理論第Ⅲ類を援用して都市住居設計システムを提案した「UNESCO PRIZE 1984」以来継続している存在論的事象を設計システムに援用する研究は、花見や観月などの美意識を地勢や時節における“しつらい”などからCG化する空間研究へと発展し、その成果はさまざまな国内外メディアに取り上げられている。

主な受賞:環境芸術学会学会賞、意匠学会作品賞(2回)、グッドデザイン賞(まちづくり・地域づくり領域)、日本建築学会創立100周年記念懸賞論文一等、京大建築会100周年記念コンペ佳作など、学生時代より建築設計・デザインコンペでの受賞多数。最近では2025年に「第37回全国手工芸美展inひょうご」での兵庫県芸術文化協会賞。

主な著書:『京都 しつらいの空間美』鹿島出版会、『京都の空間遺産』淡交社、『差異の美学』出版ワークス、『アートプロジェクト・エッジ』東方出版、『神戸ビエンナーレ2015』美術出版社、『仕組まれた意匠』鹿島出版会など、編集、監修、執筆著書多数。

主な作品:アートプロジェクト以外では、嵯峨美術大学有響館、元町カルチャービル、茶室翠菴、やまと絵での嵯峨八景図屏風、琳派400年記念祭での友禅羽裏、木製照明具、小倉百人一首文芸苑、サインオブジェなど多数。最近作は、2026年に月読神社に奉納した「AR(拡張現実)干支大絵馬」。

主なテレビ出演:NHKBS:ザ・プレミアム「絶景にっぽん月の夜」、KBS:京都 国宝浪漫「銀閣寺〜足利義政 美意識の結晶〜」、サンテレビ:2時コレ!しっとぉ!?「神戸ビエンナーレ2015」、NHK:世界遺産ドリームツアー!外国人が驚く!古都・奈良&京都、BS朝日:エコの作法「究める×銀閣寺」、MBS:ちちんぷいぷい「神戸の港と街で アートを楽しむ!神戸ビエンナーレ」、NHK:ワンダー×ワンダー「銀閣 幻の“月の御殿”」、BS日テレ:開局7周年特別番組「世界遺産をゆく~金閣寺・国王を夢見た男の輝きの世界~」、ABC:ニュースゆう「特集:哲学の道で桜を考える」、NHK:とっておき関西「銀閣寺の“幻の桜”」、NHK:長崎人「いま故郷を描く アニメーション美術監督 山本二三」など。

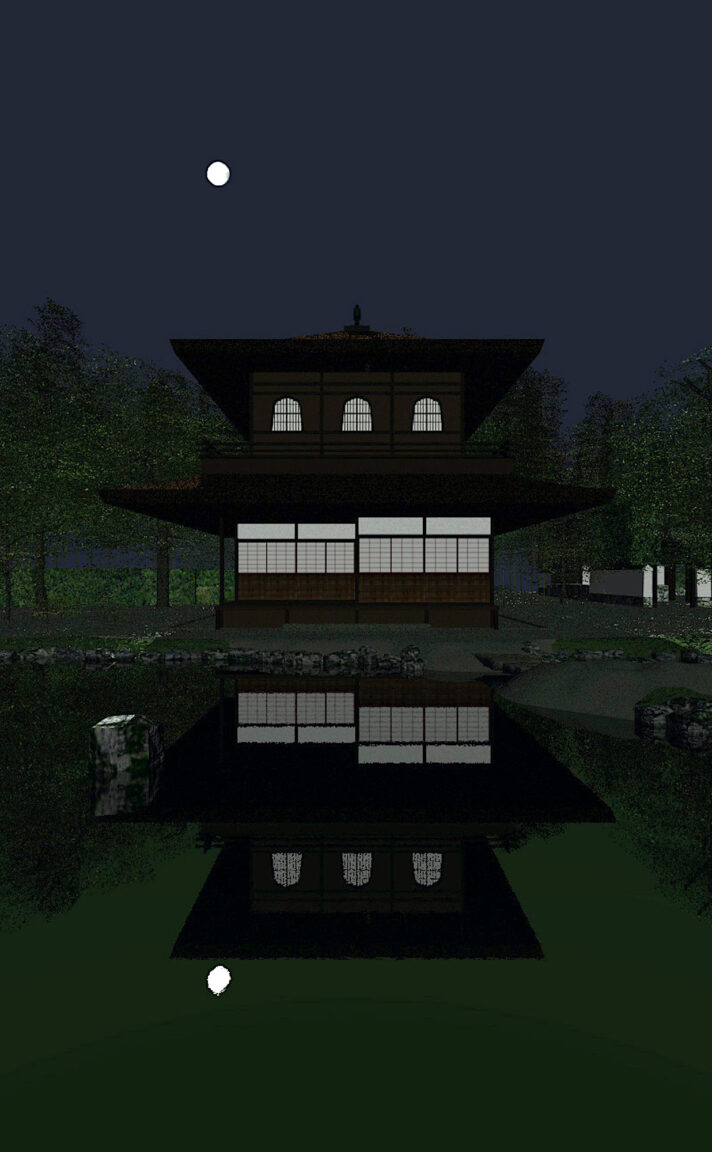

銀閣 観月CGシミュレーション

2001朝日新聞 京都新聞

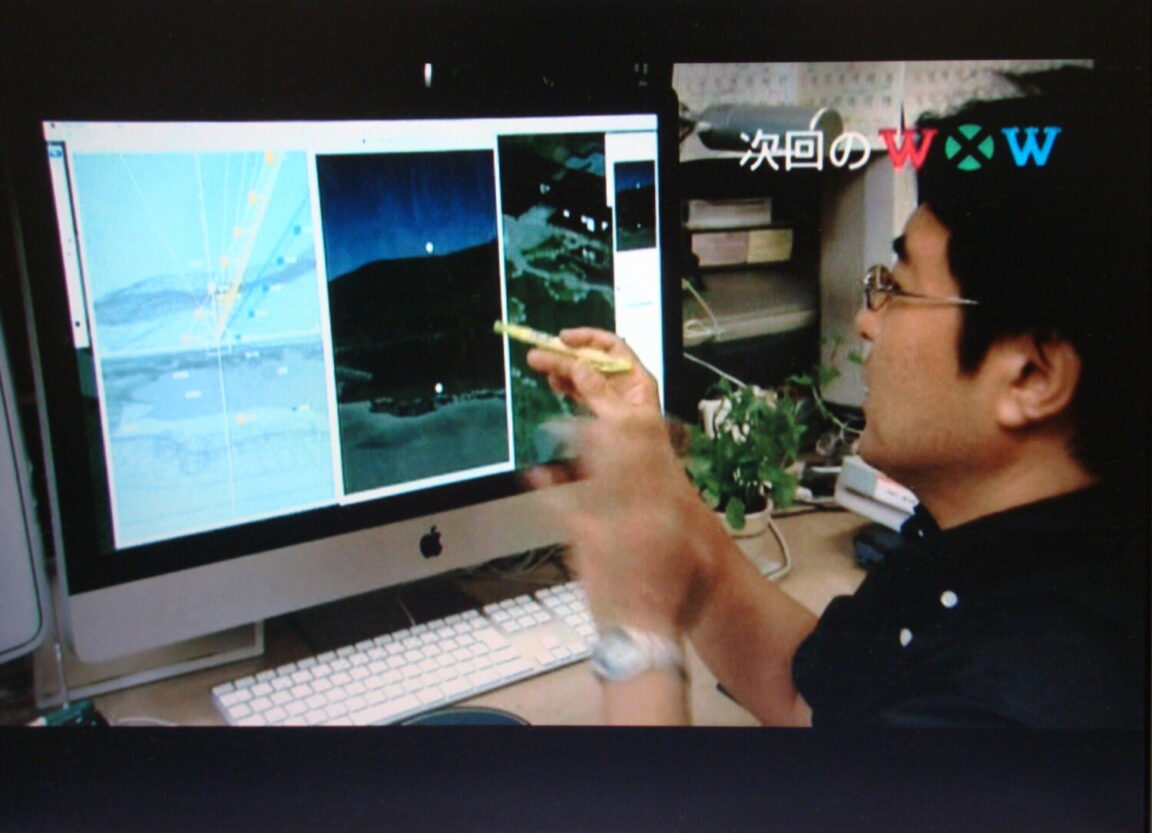

2001年に朝日新聞と京都新聞に発表した国宝・銀閣での観月シミュレーション。

2010年には銀閣の解体修理に伴う発見によって10年前の発表がクローズアップされ、NHKの番組ワンダー×ワンダー「銀閣 幻の“月の御殿”」にて詳細が放映された。

番組内容:大森正夫教授の研究から、銀閣寺を建てた将軍・足利義政が、月を愛でるために凝らした様々な仕掛けも明らかになった。東山からのぼる月の出の方角を正確に計算して建物や池の石を配置、月の動きに合わせて、銀閣の1階から2階、そして別棟へと延びる動線を設定。そのクライマックスで目に映るのは、月明かりに照らされて妖艶な輝きを放つ白亜の銀閣…。

番組では、秋の夜長、義政が夢見た究極の「月見の宴」を、豪華CGもまじえ再現。日本文化の粋(いき)が凝縮された「知られざる銀閣の姿」に迫る。

01

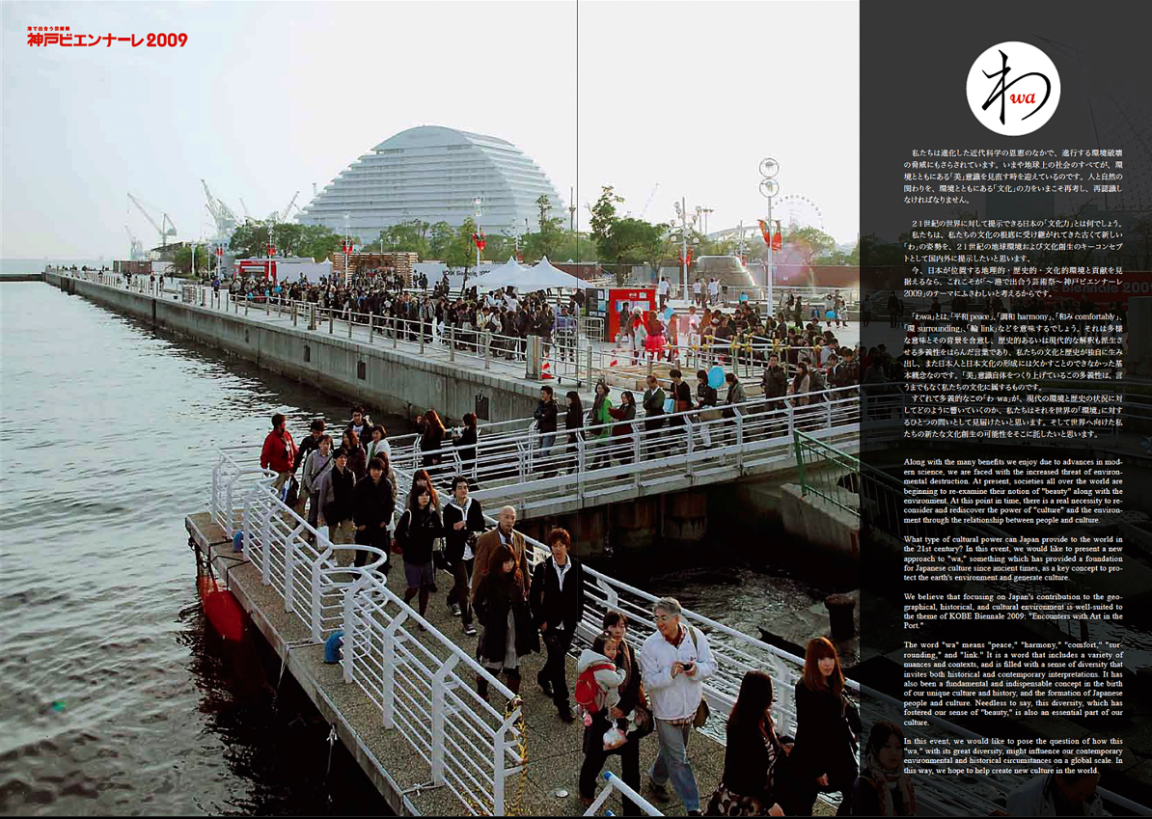

港で出合う芸術祭 神戸ビエンナーレ

2007兵庫県神戸市

神戸の芸術文化の力を集結させた「港で出合う芸術祭 神戸ビエンナーレ」

「アートの力」で地域文化を再認識・再評価し、「地域の力」でアート概念を拡張する。

アーティスティックディレクター:大森正夫

震災復興の文化事業として起案した神戸ビエンナーレは、2007年から2015年までの5回10年間にわたり、「コンペ部門」としてアートインコンテナ、しつらいアート、創作玩具、コミックイラストなど、さまざまな切り口からの国際コンペティションで作品を集め、「神戸力発信部門」として多くの兵庫県内の芸術文化団体と連携しながら神戸市内の施設や港湾や商店街などで事業展開した芸術祭である。

実施事業は、現代アートにこだわらず、J ポップ、ITメディア、伝統芸術、エコロジーを軸に、玩具、ロボット、園芸、コミック、陶芸、いけばな、書道などの美術のみならず、邦楽や洋楽、大道芸など、既成概念にとらわれない幅広い芸術ジャンルを扱っていた。

また、初回より韓国・光州ビエンナーレとの組織的交流も深く、国際ビエンナーレ協会(IBA)の認定国際芸術祭としても国際会議に参加・発表したり、海外の国際博に入賞作家を推薦するなど、国際的にも特異な芸術祭として活動していた。

2007:「出合い〜人・まち・芸術」日曜美術館・アートシーン:https://www.youtube.com/watch?v=wnCIy3XtN5o

2009:「わ」https://www.youtube.com/watch?v=2GTpAQigMUk

2011:「きら」https://www.youtube.com/watch?v=18ONHTf1qgc

2013:「さく」https://www.youtube.com/watch?v=XzGsEC0GSHk

2015:「すき。」https://www.youtube.com/watch?v=lB-IFL80mU0

神戸新聞NEXT https://www.youtube.com/watch?v=PQIAsH0sUlw

02

嵯峨美術大学 有響館

2004京都市右京区 桂川沿い

京都、嵐山の渡月橋下流の桂川沿いに設計した嵯峨美術大学の施設

外観は、凹凸のないストレートなサッシュフレームをデザインし、四周を50cmピッチの縦格子と横格子で構成し、周辺の景観に溶け込むデザインとした。

内部は、ホワイトとグレーの色調に景観への同調を意識した淡いグリーンのロールスクリーンを全面に配した。

また、教室と廊下の間仕切りは全面ガラスであり、廊下から教室を通して外部の景観と連続する開放的で明るい室内である。

西面からは嵐山から桂川、北面からは嵯峨野からの山並み、南面からは京都タワー、東面からは大文字山や比叡山などが眺望でき、展示空間にも使用できるようなインテリア設計を施している。

主要用途:図書館、講義室

建築概要:地上4F、地下1階

延床面積:4,116㎡ 美観地区、風致地区

03

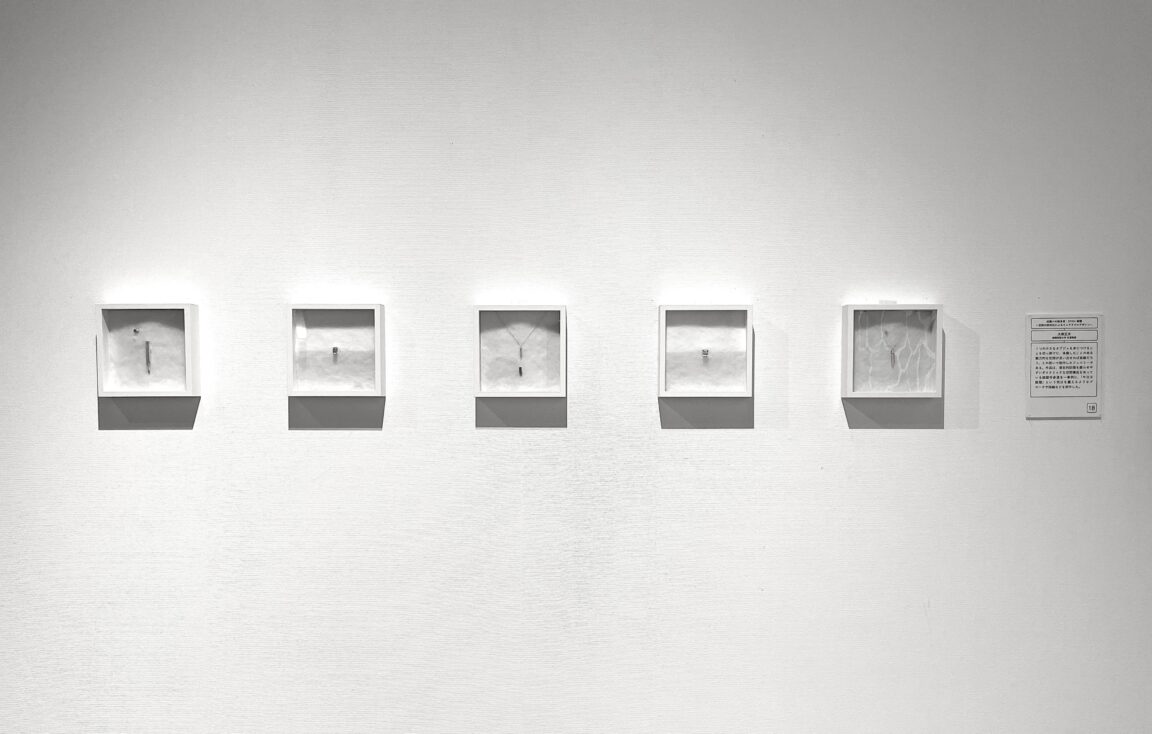

ジュエリー:KYO=銀閣

2024京都市 水戸市

京都を代表する銀閣寺、その参道のダイナミックな美しさをオマージュに制作した作品。

小さなオブジェを身につけることで体験したことのある魅力的な空間を思い出し、その場にいた時のような気持ちになれるようなジュエリー、すなわち「追想への装身具」を目指した。

作品は、潜在的記憶を蘇らせる要素の強いダイナミックな空間図式を有している銀閣寺参道を事例に、「今日は京の銀閣」にいる時のような気持ちを纏えるようなブローチや指輪など12点である。

*本作品は、2025年秋の「第37回全国手工芸美展inひょうご」(兵庫県立美術館王子分館 原田の森ギャラリー)にて『兵庫県芸術文化協会賞』を受賞。

04

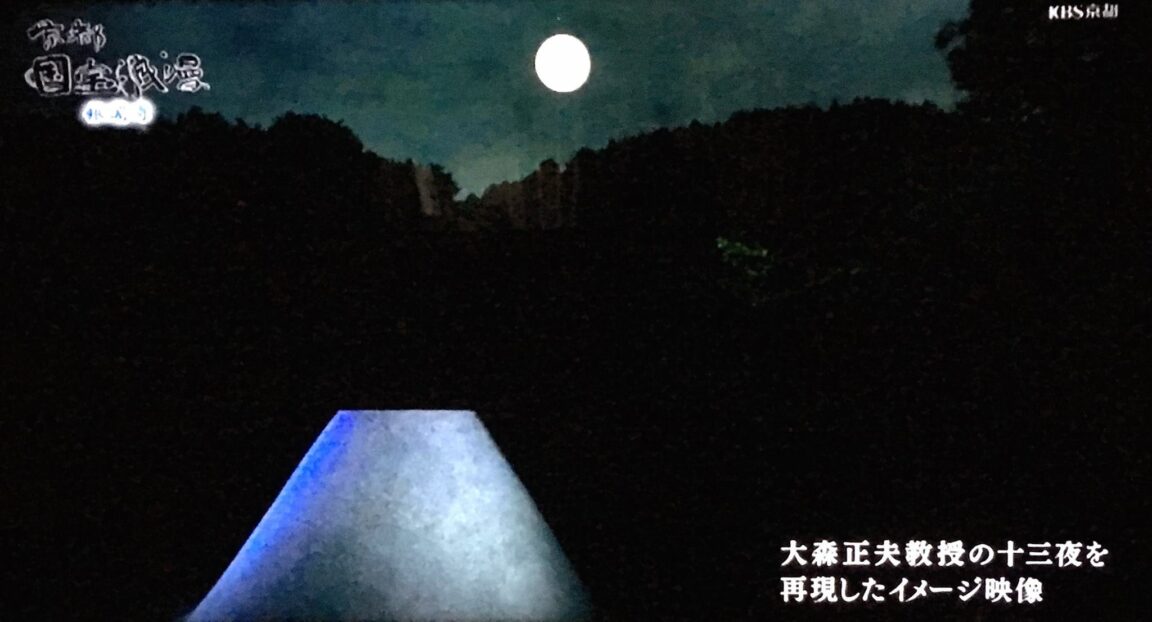

観月の銀閣 TV放送

2010NHK ,NHK-BS ,NHK World ,BS朝日 ,KBS京都

銀閣の配置計画に観月が大きく関与していることを立証した観月シミュレーションは、2001年の新聞誌上にて報道されたが、平成の解体修理で発見された新事実を裏付ける番組として2010年に放送されたNHK総合テレビの『ワンダー×ワンダー「銀閣 幻の“月の御殿”」』での反響が大きく、それ以降は頻繁に国内外のテレビや雑誌に取り上げられている。中世以前の日本的な空間設計において重要視された建造物と庭園との関係、さらには観月の美意識などについて新しい視点を投げかけている。

NHK-BS:ザ・プレミアム「絶景にっぽん月の夜」

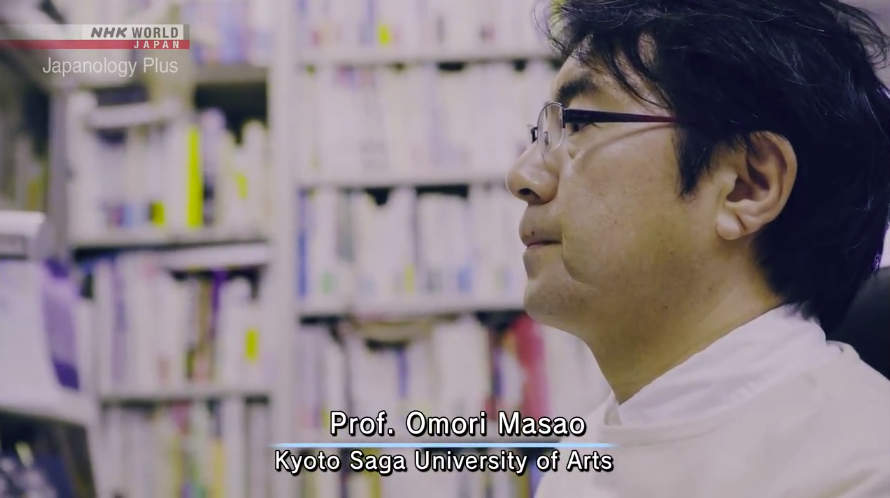

NHK World:Japanology Plus(ジャパノロジー・プラス)

KBS京都:京都 国宝浪漫「銀閣寺〜足利義政 美意識の結晶〜」

NHK総合:世界遺産ドリームツアー!「外国人が驚く!古都・奈良&京都」

BS朝日:エコの作法『究める×銀閣寺』

ドイツ ARD, ZDF:“Zen-Gärten – Erleuchtung in Stein”

フランス arte:ZÉNITUDE ET PLÉNITUDE -Le jardin japonais-

NHK:ワンダー×ワンダー「銀閣 幻の“月の御殿”」

05

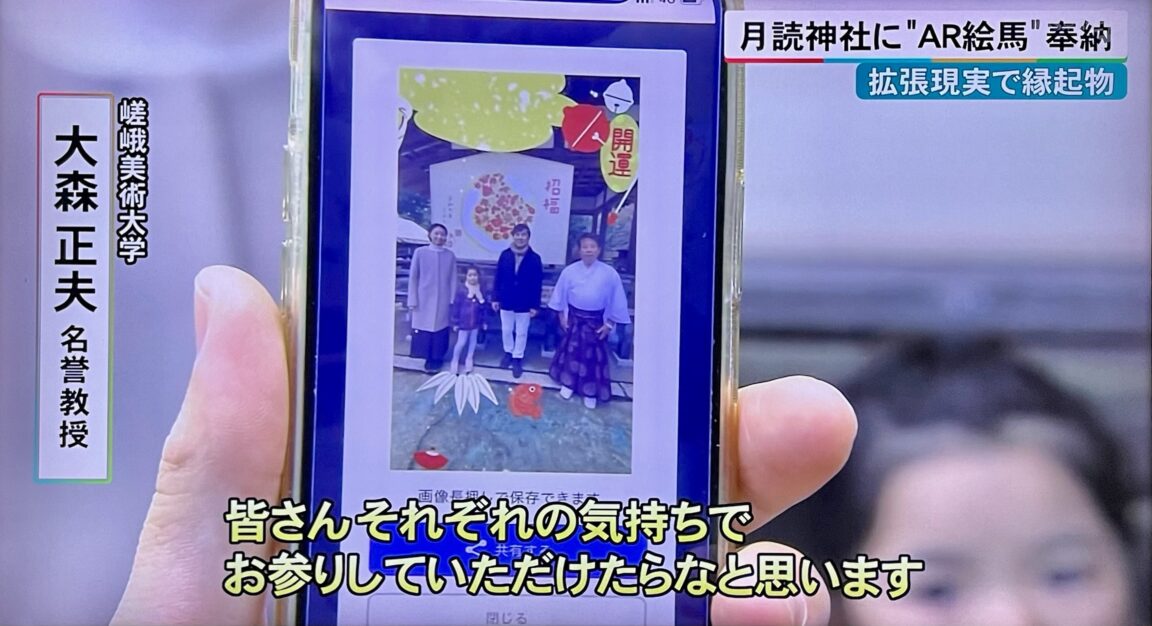

「AR絵馬」の奉納展示

2025京都市西京区 月読神社

京都の月読神社に「干支の大絵馬」を令和6年より奉納。地域環境と歴史文化を再認識・再評価する小さなアートプロジェクトとして活動している。

「AR(拡張現実)の技術を使った絵馬が、京都市西京区の月読神社にお目見えした。奉納したのは嵯峨美術大名誉教授の大森正夫さんと妻のめぐみさん。神社にお目見えした絵馬のQRコードをスマートフォンで読み取ると、画面越しの境内に正月飾りや「賀正」などの文字が浮かびあがり、それらの画像と一緒に写真が撮れる。参拝者らの初詣を新春ムードで盛り上げる。伝統に体験型のアートを取り入れた新しい絵馬で同神社の話題を作ろうと、最新のAR技術を活用した絵馬を制作し奉納した。絵馬は縦2.4㍍、横1.9㍍で、イラストはめぐみさんが手がけた。中央に月を配置し、白ヘビや安産に御利益があるという同神社の「月延石」とともに、正月らしいモチーフをちりばめた。」(京都新聞 2024年12月27日より抜粋)

画像は、KBS京都テレビのニュース番組「きょうとDays」2024年12月9日放送より

令和8(2026)年のAR画像は、フォトフレーム・スタイルに変更。

06

嵯峨八景図屏風:やまと絵で描く「日本の原風景」

2011京都市

野は嵯峨野さらなり『枕草子』

本作は、日本の原風景を求め、江戸時代の儒学者・貝原益軒の「嵯峨八景」の絵画化を試みた成果である。都人が夢見た嵯峨野を彩る“風景”は遥に深く、人も歴史も空間も、日本文化の源泉を内包するかの如くに魅力溢れる日本の大地である。そこで、文献資料を繙き、故事・祭祀を見聞きし、嵯峨野の四季を共に過ごしながら、描くという学びを通して「嵯峨野」本来の特性について探究し、その豊かな自然を感受する日本の情緒観を的確に醸す表現手法として、今や馴染みも薄い“やまと絵”という古典的な絵画技法の意味も詳しく再考した。

また、

専門家にも馴染みの薄いやまと絵の展覧会の開催にあたり、作品説明用の図録「嵯峨八景図屏風」を発行。ここでは、「嵯峨について」、「日本画(やまと絵)について」、「八景画について」など、やまと絵に疎くなった現代の絵師と日本の原風景への想いを込めて、初歩的な概念から実制作の手法までを説明している。

このプロジェクトは、2001年春に研究を開始し、幾度かの小下絵や大下絵を発表しながら、10年の歳月を経た2011年3月に完成披露した。

一般的な日本画家では技術的に困難なため、古画の修復や模写技術を習得している日本画の古画研究工房の出身者(現在は日本画家や仏画師)を中心にした組織(京都嵯峨八景研究会:7名)を編成し、描写対象とする景物などについては平安時代の生活習慣、植生、祭礼習俗、人物描写、画面構成などの研究を文献やフィールド調査から行い、専門家の助言を得ながら幾度もの小下絵から大下絵への過程を繰り返し、絹本彩色への本絵描きを行った。

*本作品は、京都大学建築会100周年記念コンペにて佳作(上位8作)を受賞。

07

茶室 「翠庵」

1998神戸市中央区

表千家茶道 広翠会の稽古場として2室の茶室(八畳の広間と四畳半の小間)と水屋を設計した。

広間は、水屋も含め表千家にある八畳敷の茶室「松風楼」を直接実測し、可能な限りの「写し」の茶室を試みた。

前室に四畳半の茶室、玄関には孤峰庵芒筌を模した障子越しの眺望が効く白砂利の庭を設けている。

場所は、自身が設計した神戸元町3丁目商店街に面する「元町カルチャービル」の6階フロア。

08

サインオブジェ 「あかし」

2011神戸市中央区 ポーアイしおさい公園

サインオブジェ「あかし」 Sign-objet “AKASHI”

蕾みのような、卵のような、炎のような、精霊のような形に込めたのは、「あかし」です。

灯し、明かし、開かし、空かし、そして、その「証」の気持ちを込めて・・。

コンセプト:神戸ビエンナーレ2011のポーアイしおさい公園会場に設置するサインオブジェとして、照明とベンチを兼ねたデザインを設計した。

夜間照明としての役割を果たしながら、縦置きの場合は1人掛け、横置きの場合は2人掛けのベンチとしても使えるデザインにしており、神戸港の眺望を楽しみながら語り憩える装置である。

10基制作し、海岸沿いに配置した。

神戸マラソン時には、ランナーの走行コースと観客や観光客の動線線確保にも活用される目的も兼ねていた。

YouTube : http://www.youtube.com/watch?v=z-RTZVdD4Mc

デザイン:大森正夫(神戸ビエンナーレ2011 アーティスティックディレクター)

09

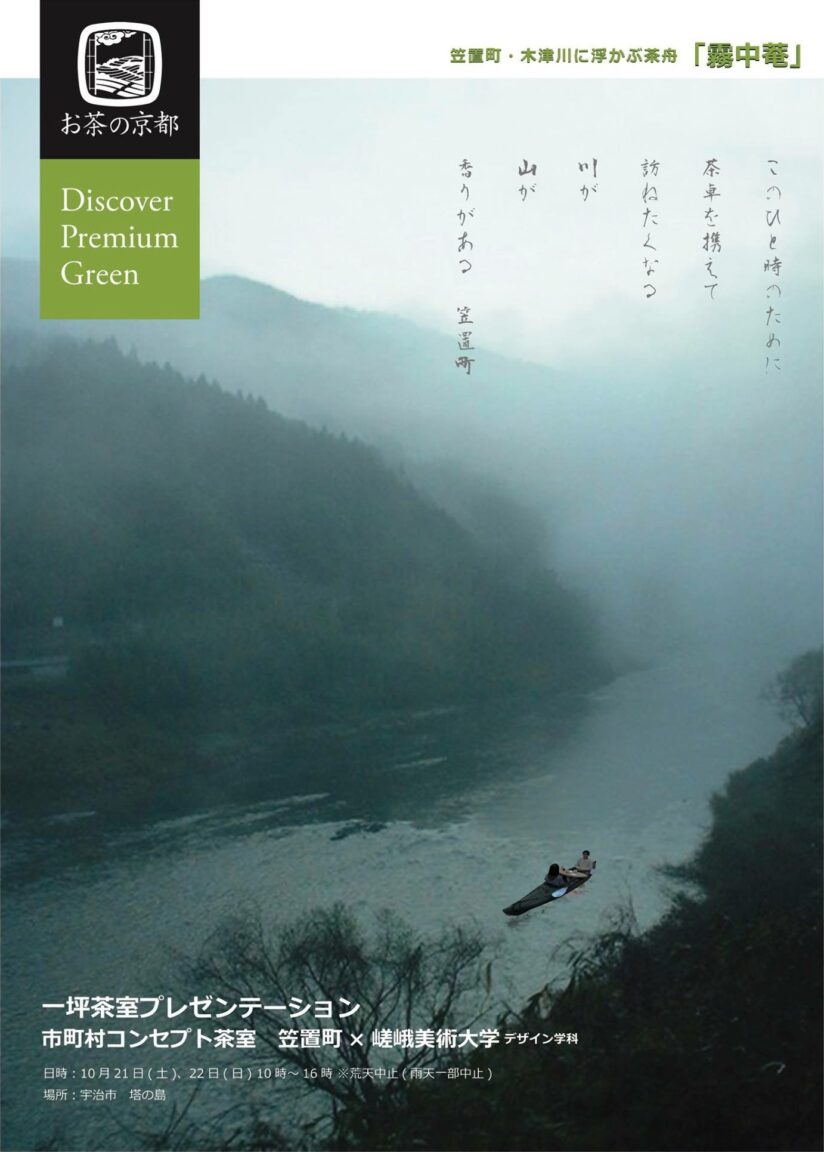

茶舟 「霧中菴」

2017京都府相楽郡笠置町、宇治市

2017年に京都府主催にて開催れた“お茶の京都博”での企画、「一坪茶室」の制作

〜京都府の“お茶の京都エリア”の12市町村が提供するコンセプト茶室〜

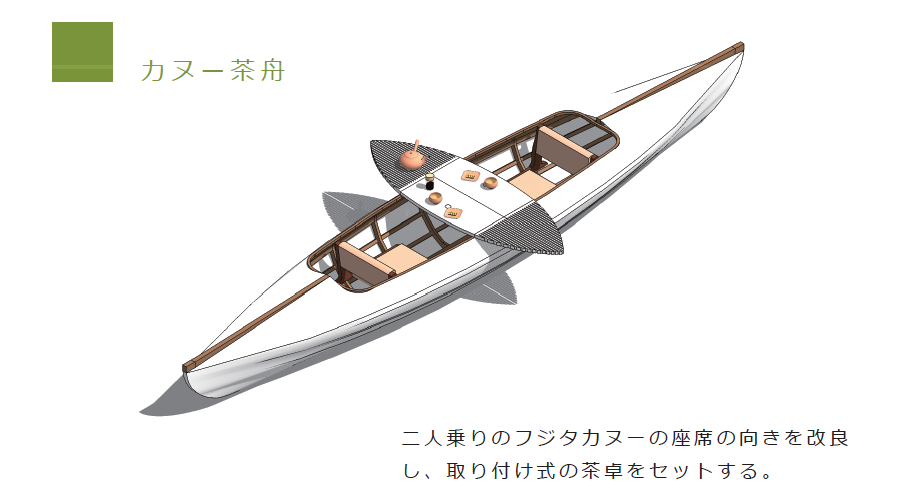

この作品は、笠置町と嵯峨美術大学とのコラボ作品として、笠置町の地場産業・カヌーを使った茶室『木津川に浮かぶ茶舟・霧中菴』を制作したものであり、他の市町村が提案した茶室の中にあって、異色を放った茶室である。

●計画概要

最小限の空間で最小限の人間関係を安らぎともてなしの中で見つめ直す場として「一坪茶室」を捉え、世俗から隔離した小宇宙の形成を目指した。また、笠置町の特性を生かしたデザインとして、木津川の清流に身を投じ、世俗の喧騒からも日々の時間からも解き放たれ、自然と一体化する瞬間に一服の茶を点てられる茶卓を提案した。

●変様装置としての「茶卓」

茶の湯を実践するに際し、茶室は不可欠ではない。しかし、非日常的な場のしつらいは求められる。すなわち、「茶」は飲むという行為や飲料水としての機能を第一義としてはいない。様々な解釈はあろうが、変様した場での非日常的で空間としての至高な世界観の体感に意義がある。そこで、空間演出にあたり、場を一転させるしつらいの道具として「茶卓」を設計した。

露地を抜けて躙口から茶室に入る時のように、清流に浮かび静寂の時を迎えた時に、一隻のカヌーが茶室へと変様する仕掛けとして折りたたみ式の携帯卓である。

●展示日時:2017 年10 月21日(土) – 22 日(日)/場所 宇治市 塔の島

●企画&デザイン:大森正夫(嵯峨美術大学 教授)

10

文化庁メディア芸術祭神戸展

2012神戸市 デザイン・クリエイティブセンター神戸(KIITO)

この展覧会は、『平成23年度(第15回)文化庁メディア芸術祭』の受賞作品からインタラクティブアート、デジタルフォト、グラフィックアート、ウェブ、アプリケーション、ゲーム、アニメーション、マンガ作品などを総合的に紹介した。また、神戸ビエンナーレ2013のプレイベントでもあり、過去のコンペ入賞作家による招待展示も行った。

場所は、デザイン都市・神戸のシンボル拠点であるデザイン・クリエイティブセンター神戸(KIITO)。

期間:2012年11月17日(土)~11月25日(日) 9日間

場所:デザイン・クリエイティブセンター神戸(KIITO)1F

主催:神戸ビエンナーレ組織委員会、神戸市

共催:文化庁

会場構成&アートディレクション:大森正夫(神戸ビエンナーレ2013 アーティスティックディレクター)

11

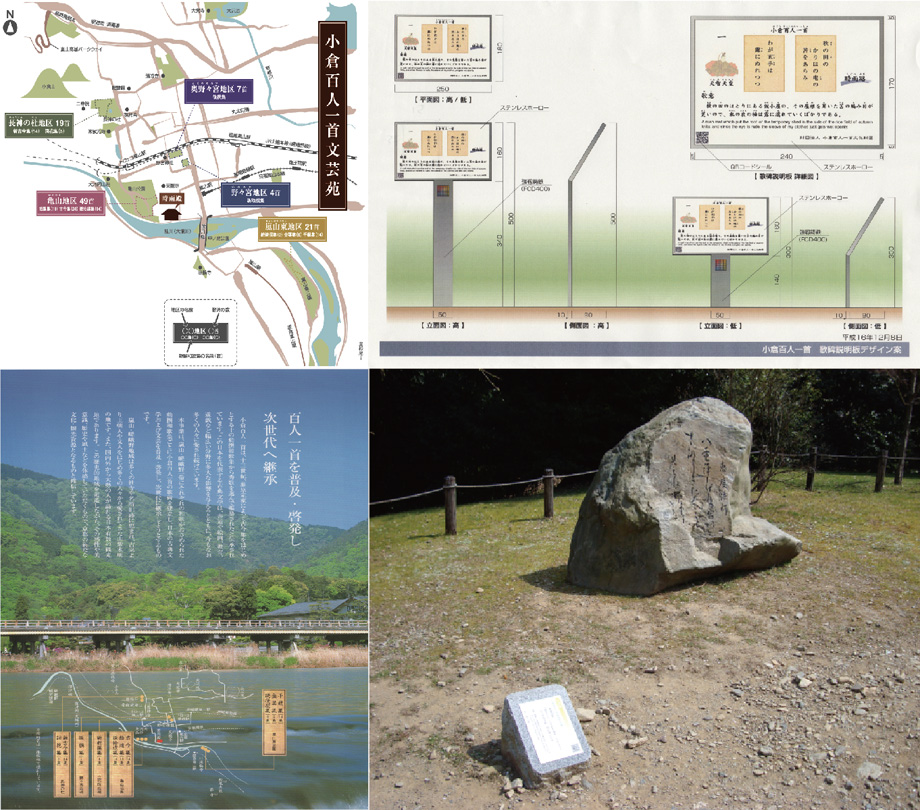

小倉百人一首文芸苑 歌碑巡り

2006京都市右京区 嵐山周辺

小倉百人一首歌碑めぐり事業基本計画

この計画にあたっては、嵐山周辺の文化資産や景観を活かしながら、融合調和を図り、さらに京都の新しい文化資産となるように、芸術性の高い歌碑にする必要があった。

そのため、景観デザインやランドスケープ、造園、彫刻の各分野より専門家を招き、歌碑建立デザイン検討委員会を設置し、石材の選定方法、歌碑のデザインのあり方などについて検討を行った。

建物施設の建設しない美術館のあり方を提案したことに加え、当時は先鋭的なQRコードを歌碑の説明プレートに附し、歌の朗読と説明がネット上で見聞きできるようにするという斬新な取り組みが実施できたことは大きな成果であった。

主催:京都商工会議所

設計:小倉百人一首歌碑建立デザイン検討委員会

12

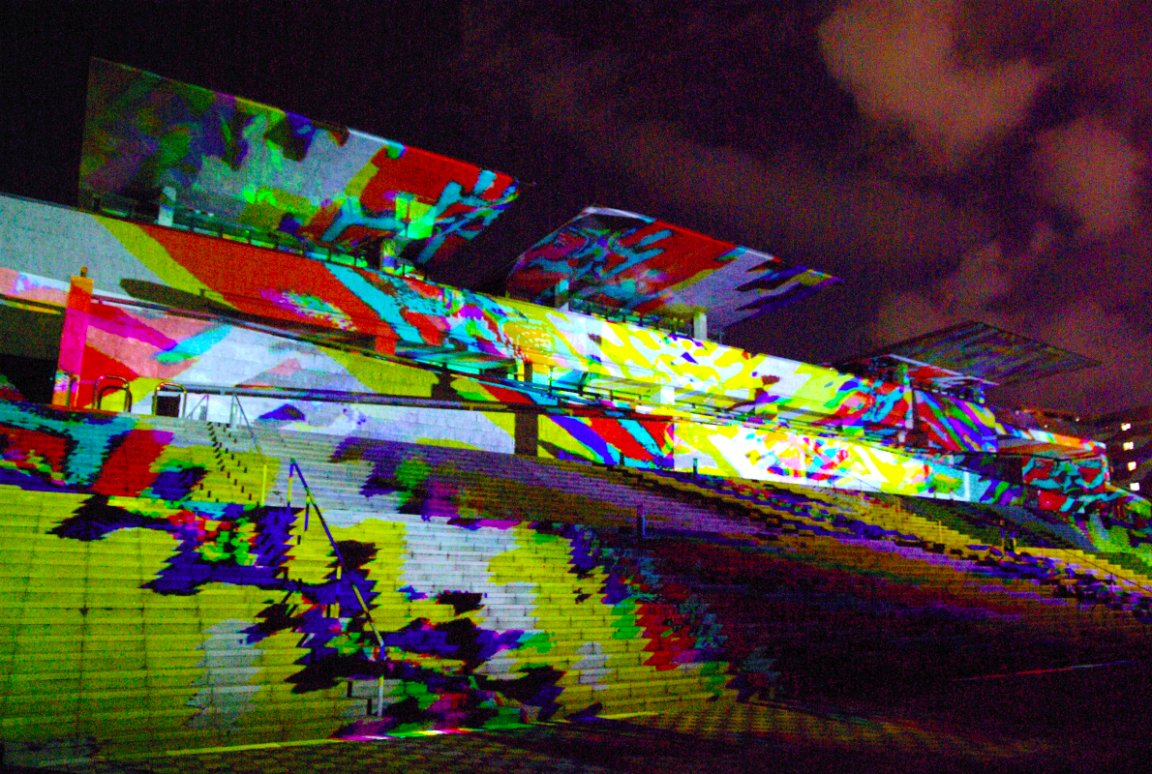

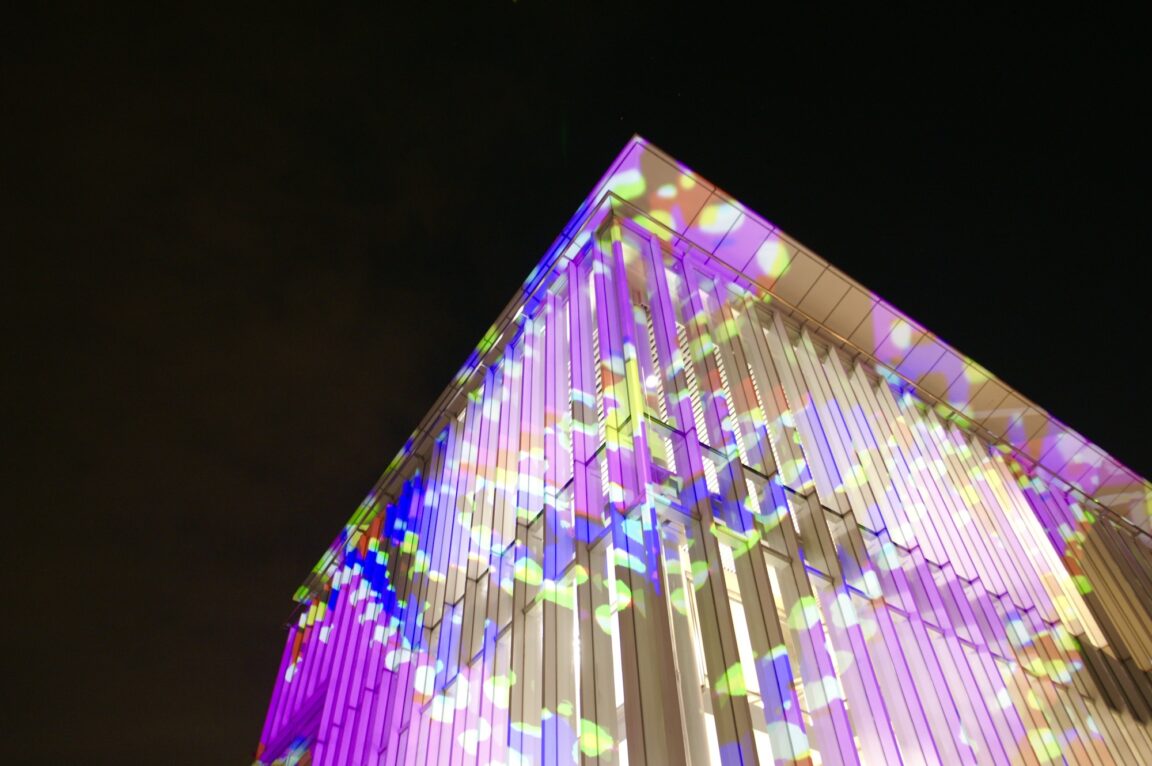

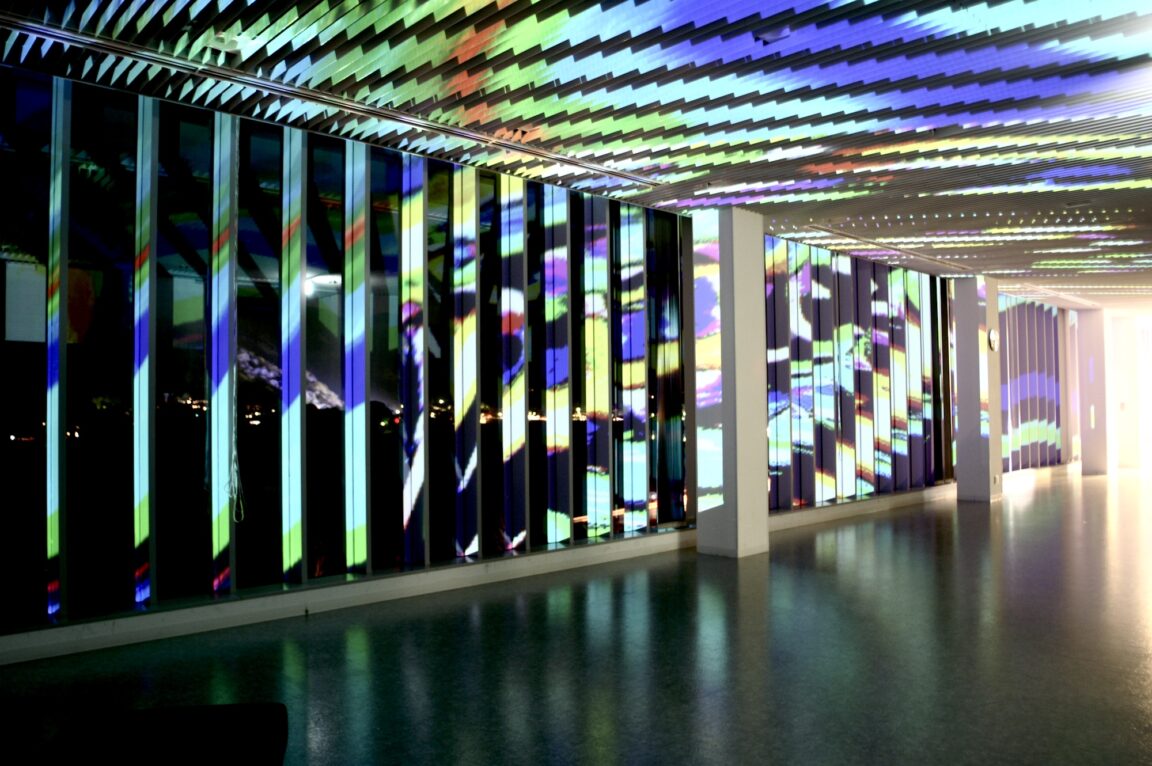

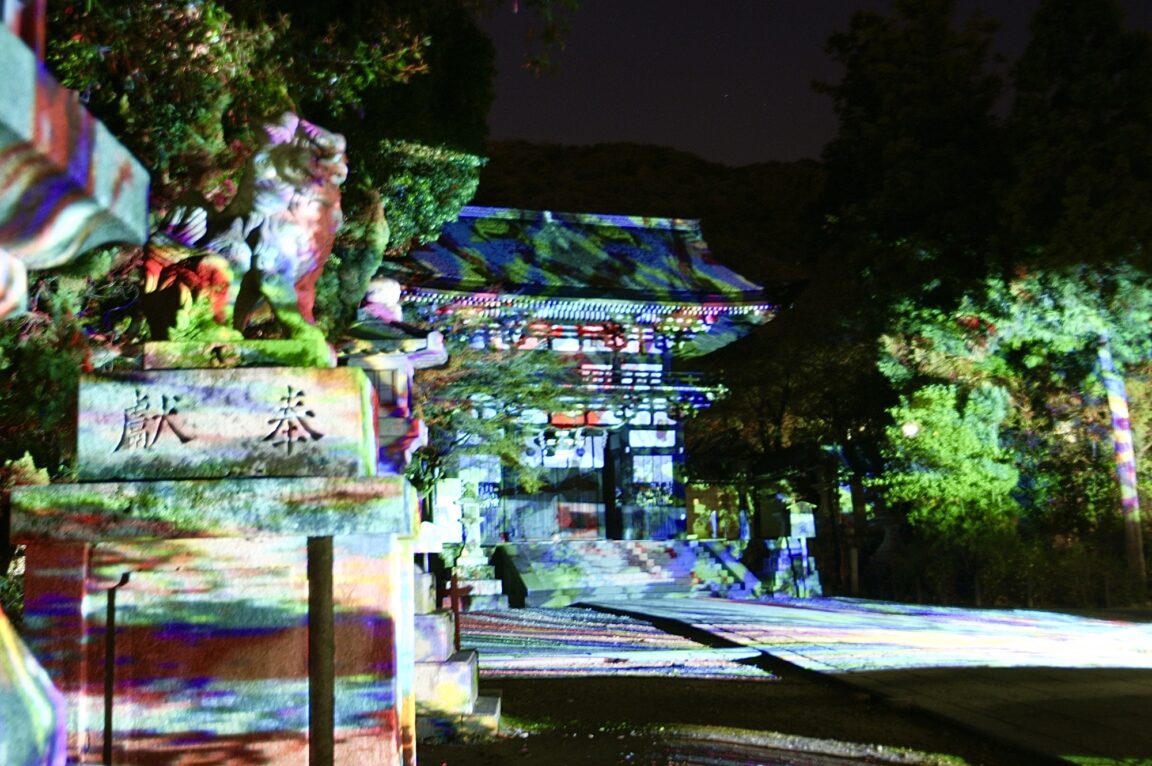

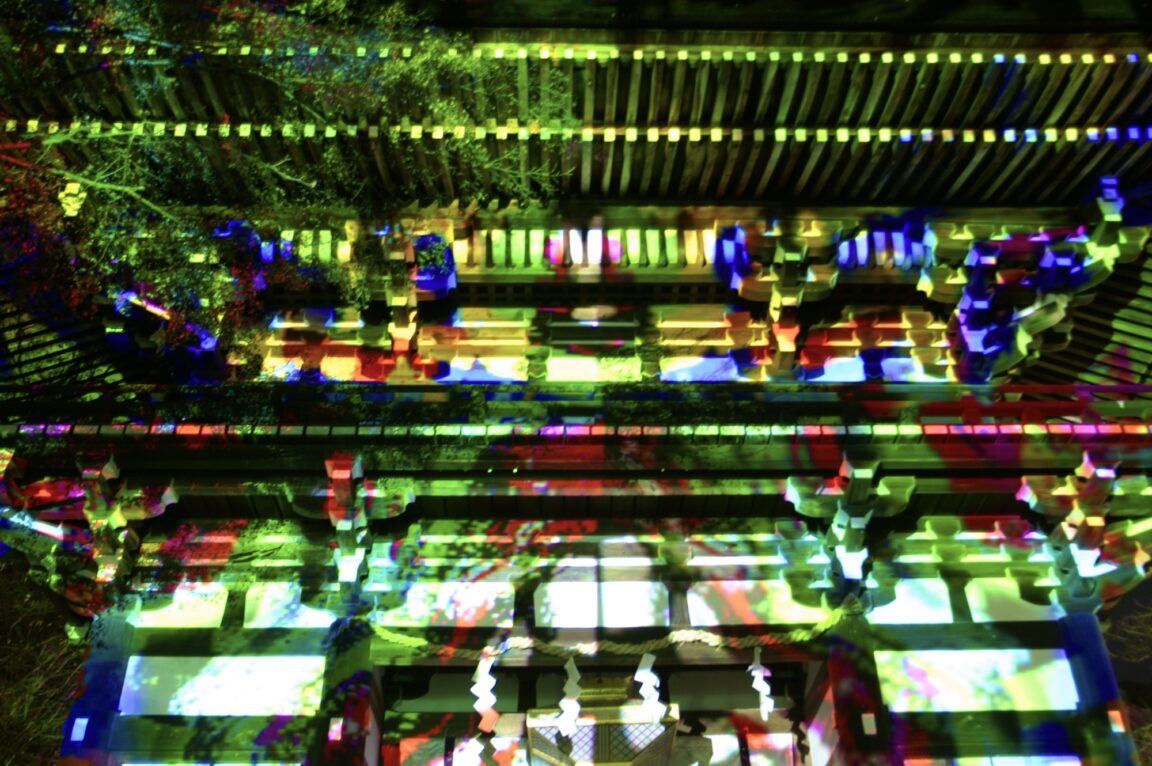

プロジェクションマッピング さが彩々

2007京都市右京区 嵯峨美術大学有響館&松尾大社

松尾大社楼門と自身が設計した嵯峨美術大学有響館にて、プロジェクター6台で動画像の投影を行う。当時は、プロジェクションマッピングという言葉や活動が一般的でない時代であったこともあり、事前告知の割には注目を浴びなかったが、嵐山・渡月橋でのライトアップとも相まったデジタル映像ショーは風光明媚な歴史環境に刺激的な効果をもたらしていた。

●展示会場:嵯峨美術大学有響館

開催期間:2007年12月10・17日 17:00〜20:00

●展示会場:松尾大社楼門

開催期間:2007年12月14〜16日 17:00〜20:00

●映像提供:長谷川 章(デジタル掛軸)

13

羽裏 「月待ちに 写り移ろう かがみ池 櫻花おもほゆ 白銀の楼」

2015京都市上京区 織成館別館・岩上ホール

琳派400年記念祭事業

「羽裏」密かに楽しむ粋・洒落・数寄の美学『進化する琳派・羽裏展』への出展作品

会期:2015年4月11日(土)~4月19日(日)

会場:京都市上京区 織成館別館・岩上ホール

デザイン:大森正夫

制作:(株)野村染工

コンセプト:琳派のデザイン手法を再現するために考案した図案である。

琳派と言われる日本の意匠には古より親しまれた歌の世界が密接に関わっていることから、銀閣での観月の様子を月待から水面に移るまでの風情を歌に詠み、図案化するところから始めた。

作品化における染色技法では銀閣における観月の時系列風景をデジタル印刷機で染め、そこに熟練の友禅職人による手染めで銀粉染めを加えるという、これまでにない表現を試みた。

*この作品は、「デジタル染色と琳派的デザイン手法による『羽裏』」として「平成27年度 意匠学会作品賞」を受賞。

14

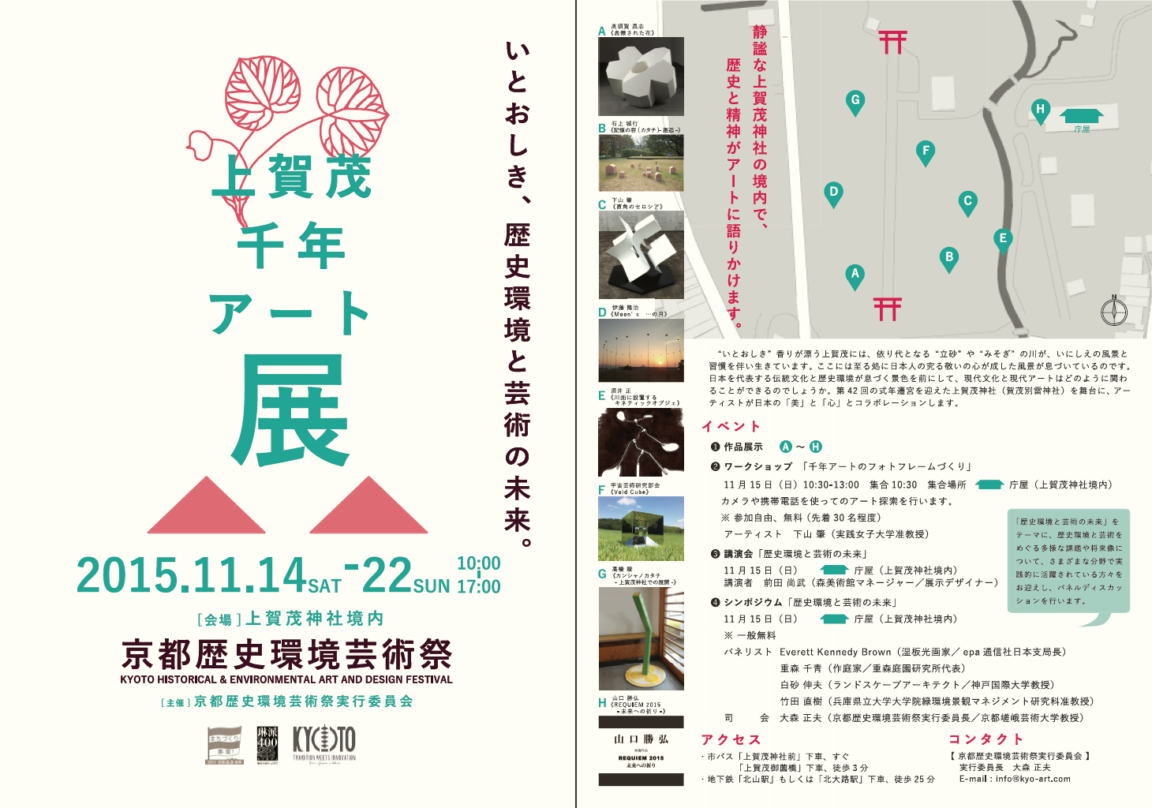

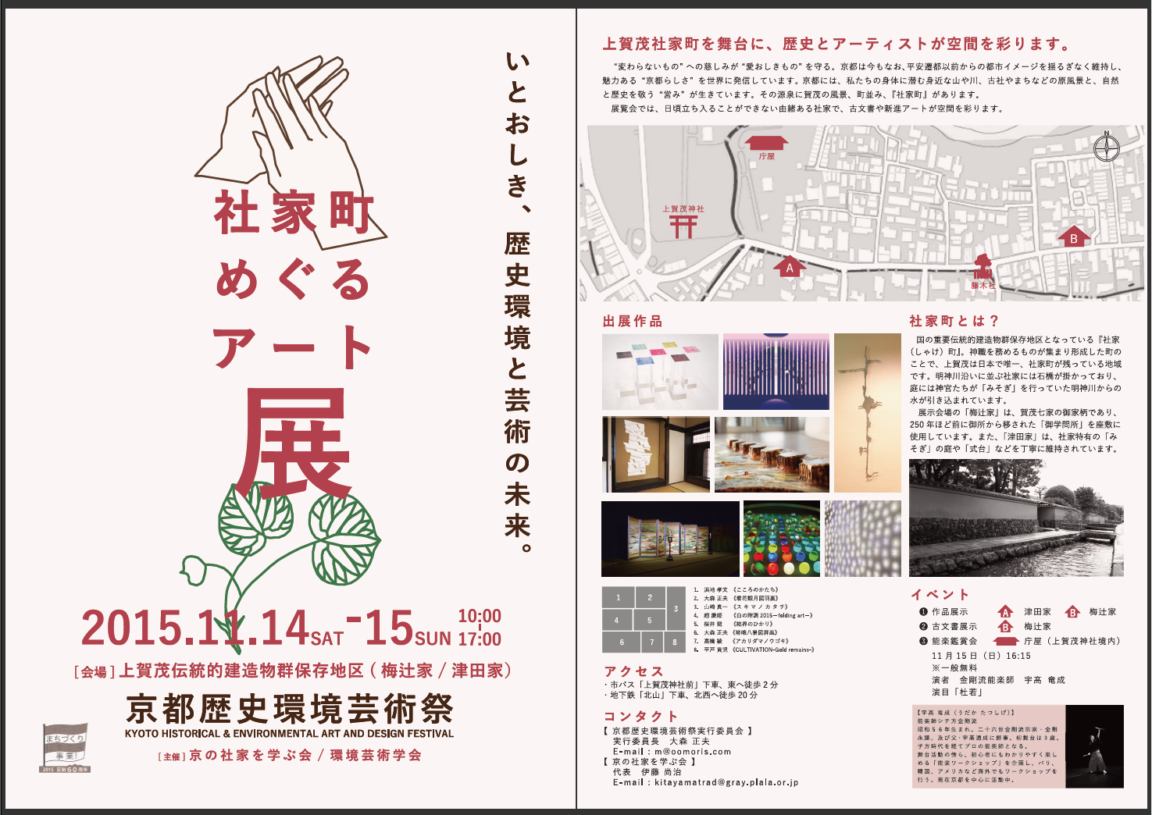

京都歴史環境芸術祭いとおしき – 歴史環境と芸術の未来-

2015京都市北区 上賀茂神社、社家町

京都歴史環境芸術祭 実行委員長 大森正夫

世界を代表する伝統文化と歴史環境を有する京都で『京都歴史環境芸術祭』を企画し、環境芸術学会第16回大会と賀茂別雷神社第42回式年遷宮を地元の伝統芸術活動を行う団体などとも連携しながら、これからの芸術の在り方について広く社会に公開・提言した。

●社家町めぐるアート展

平成27年11月14日(土)〜15日(日):屋内展示(2日間)

会場:上賀茂社家町 一般無料

●上賀茂・千年アート展

平成27年11月14日(土)〜22日(日):屋外展示(9日間)

会場:賀茂別雷神社 一般無料

主催:京都歴史環境芸術祭実行委員会、環境芸術学会

後援:京都市,賀茂別雷神社,京都文化交流コンベンションビューロー,琳派400年記念祭委員会

協力:京都国立博物館,京都嵯峨芸術大学

15

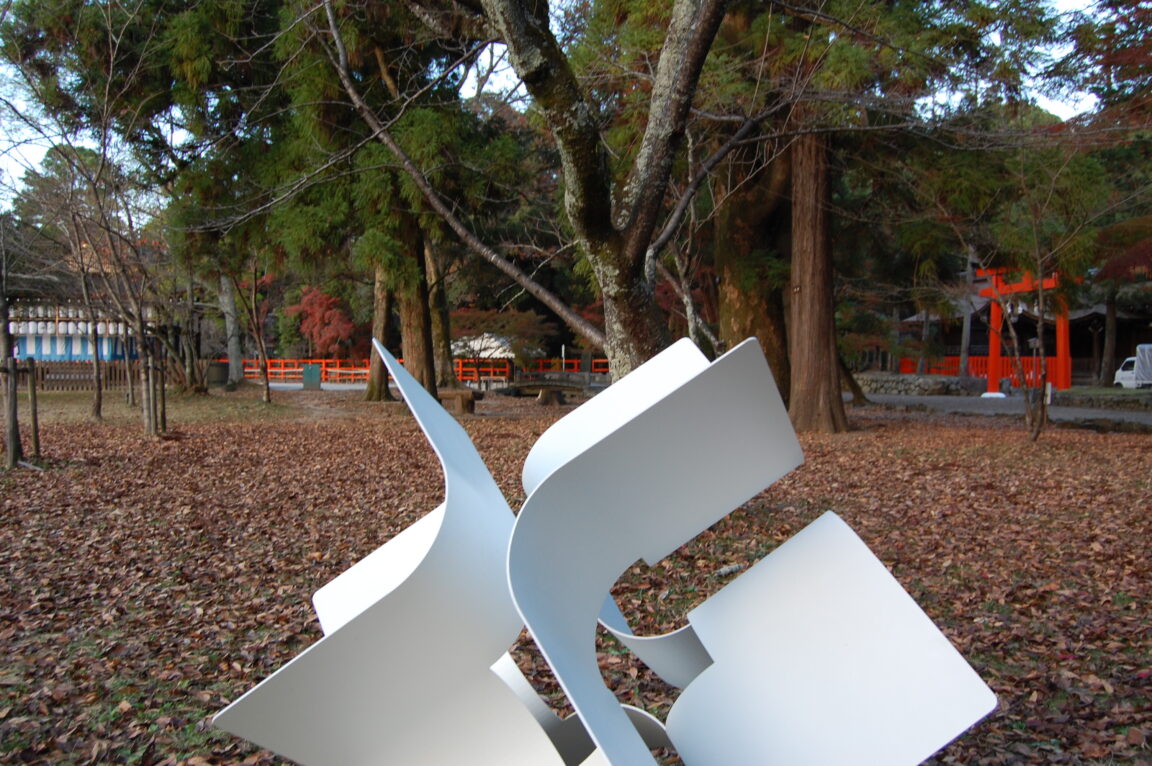

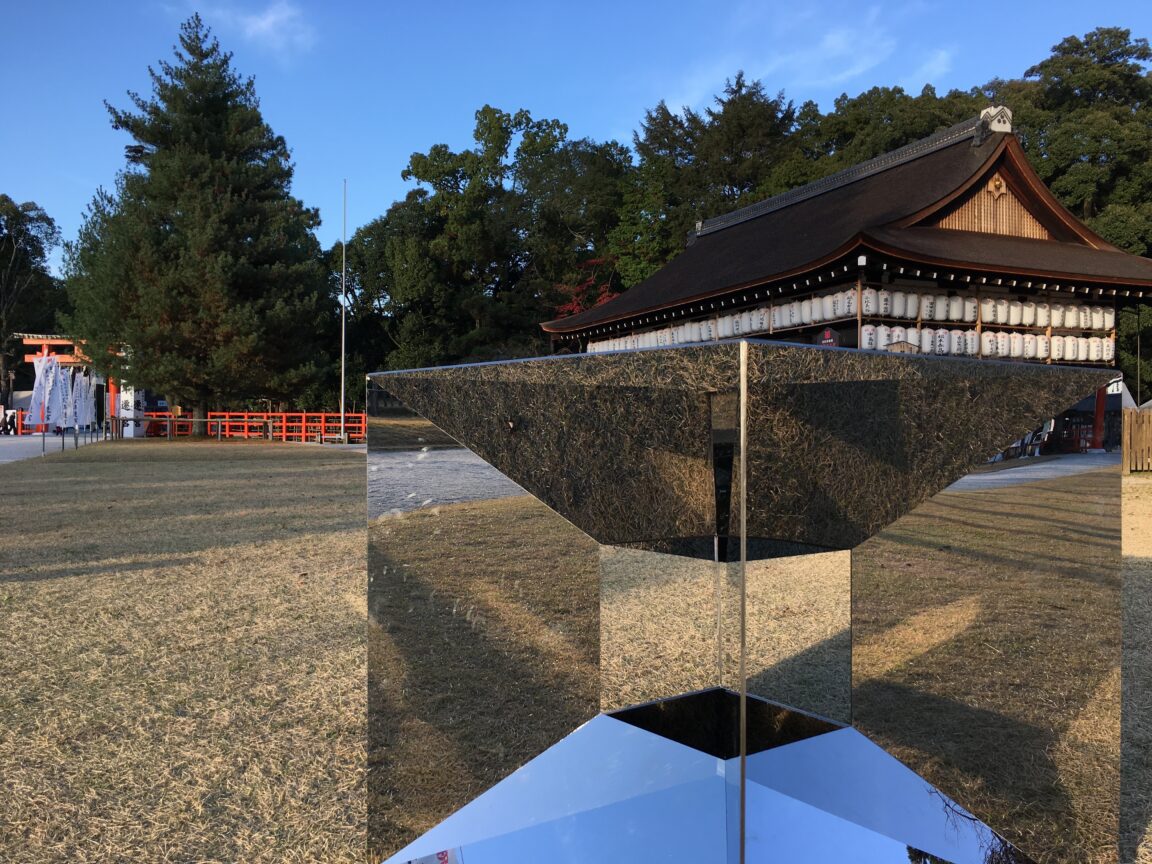

上賀茂・千年アート展

2015京都市北区 上賀茂神社

ー静謐な上賀茂神社(賀茂別雷神社)の境内で、歴史と精神がアートに語りかけるー

“いとおしき”香りが漂う上賀茂には、依代となる“立砂”や“みそぎ”の川がいにしえの風景と習慣を伴い生きています。ここには至る処に日本人の究まる敬いの心が成した風景が息づいているのです。

日本を代表する伝統文化と歴史環境が息づく景色を前にして、現代文化と現代アートはどのように関わることができるのでしょうか。

第42回の式年遷宮を迎えた上賀茂神社を舞台に、アーティストが日本の「美」と「心」とコラボレーションします。

開催期日:11月14日(土)〜22日(日)

展示会場:上賀茂神社境内

展示時間:10:00-17:00

アートディレクション:大森正夫

出展作家:山口勝弘、高須賀昌志、宇宙芸術研究部会、高橋綾、下山肇、酒井正、伊藤隆治、石上城行ほか

ワークショップ:下山肇

シンポジウム:司会・大森正夫/パネリスト・Everett Brown、重森千青、白砂伸夫、竹田直樹

主催:京都歴史環境学会実行委員会、環境芸術学会

16

社家町めぐるアート展

2015京都市北区 上賀茂伝統的建造物群保存地区

ー上賀茂社家町を舞台に、歴史とアーティストが空間を彩りますー

“変わらないもの”への慈しみが“愛おしきもの”を守る。

京都は今もなお、平安遷都以前からの都市イメージを揺るぎなく維持し、魅力ある “京都らしさ”を世界に発しています。

京都には、私たちの身体に潜む身近な山や川、古社やまちなどの原風景と、自然と歴史を敬う“営み”が生きています。その源泉に賀茂の風景、町並み、『社家町』があります。

展覧会では、日頃立ち入ることができない由緒ある社家で、古文書や新進アートが空間を彩ります。

開催期間:11月14日(土)〜15日(日)

展示会場:上賀茂伝統的建造物群保存地区(梅辻家、津田家)

展示時間:10:00-17:00

アートディレクション:大森正夫

出展作家:桜井龍、趙慶姫、平戸貢児、山崎真一、浜地孝史、大森正夫

主催:京の社家を学ぶ会

共催:京都歴史環境芸術祭実行委員会、環境芸術学会

17

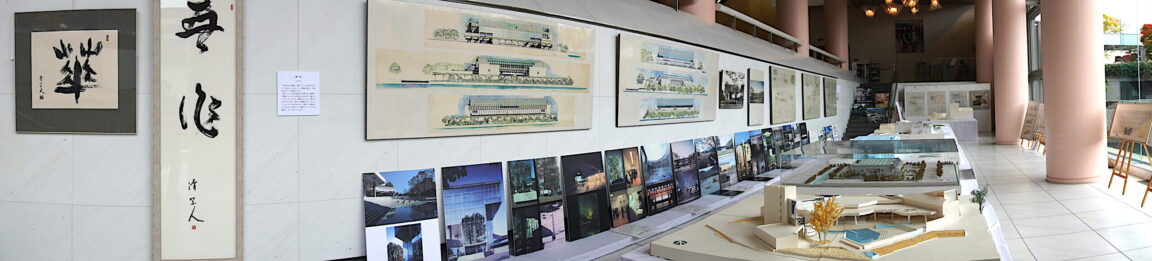

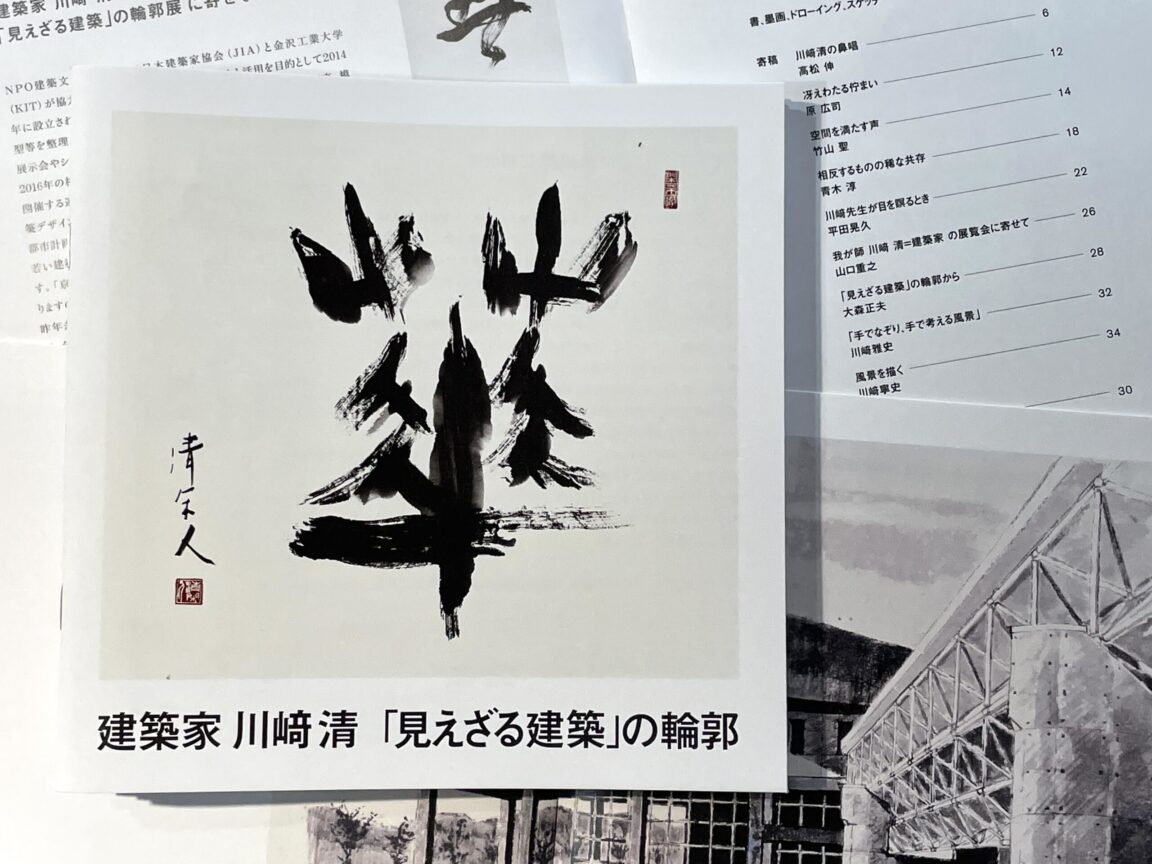

建築家 川崎清「見えざる建築」の輪郭展

2022京都市 京都市勧業館 みやこめっせ

The exhibition :Architect Kiyoshi Kawasaki : Outlines of “Invisible Architecture”

会期:2022年11月19日(土)〜27日(日)

会場:京都市勧業館 みやこめっせ

主催:NPO法人 建築文化継承機構(JIA―KIT建築アーカイブ)

制作・会場構成:大森正夫、岡部恵一郎、小笠原昌敏、原正二郎

協力:(株)環境・建築研究所

京都大学と(株)環境・建築研究所にて川﨑先生の薫風を近くで受けながら研究と設計に携わってきた者として、建築文化継承機構からの展覧会構想を受け、川崎清先生の活動拠点である京都にて代表作を会場にした展覧会を催し、先生が常々心していた環境計画について、地に着いた建築作品を実体験する中で共に顧みる機会を企画した。

また、

図録に『「見えざる建築」の輪郭から』を寄稿。他の執筆者には、川﨑清邸を設計担当した高松伸、京都の景観論争で関わられた原広司、京大建築設計講座を担った竹山聖、京都市美術館の改築で関わられた青木淳、教え子であり現在の設計講座を担う平田晃久、初期の代表作とCAD開発を担った山口重之など。

18

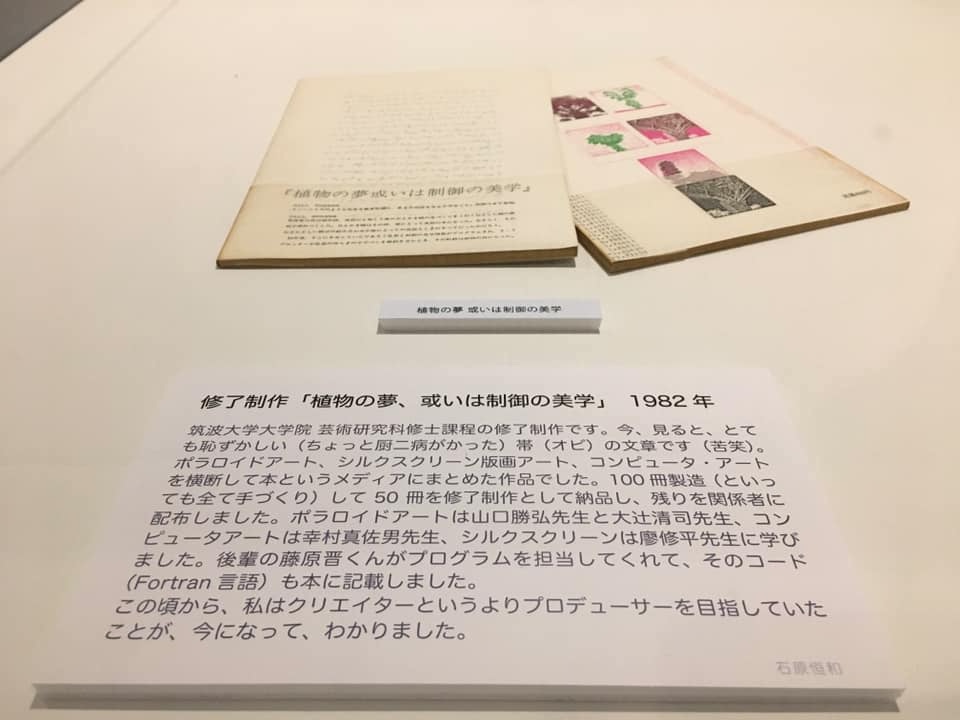

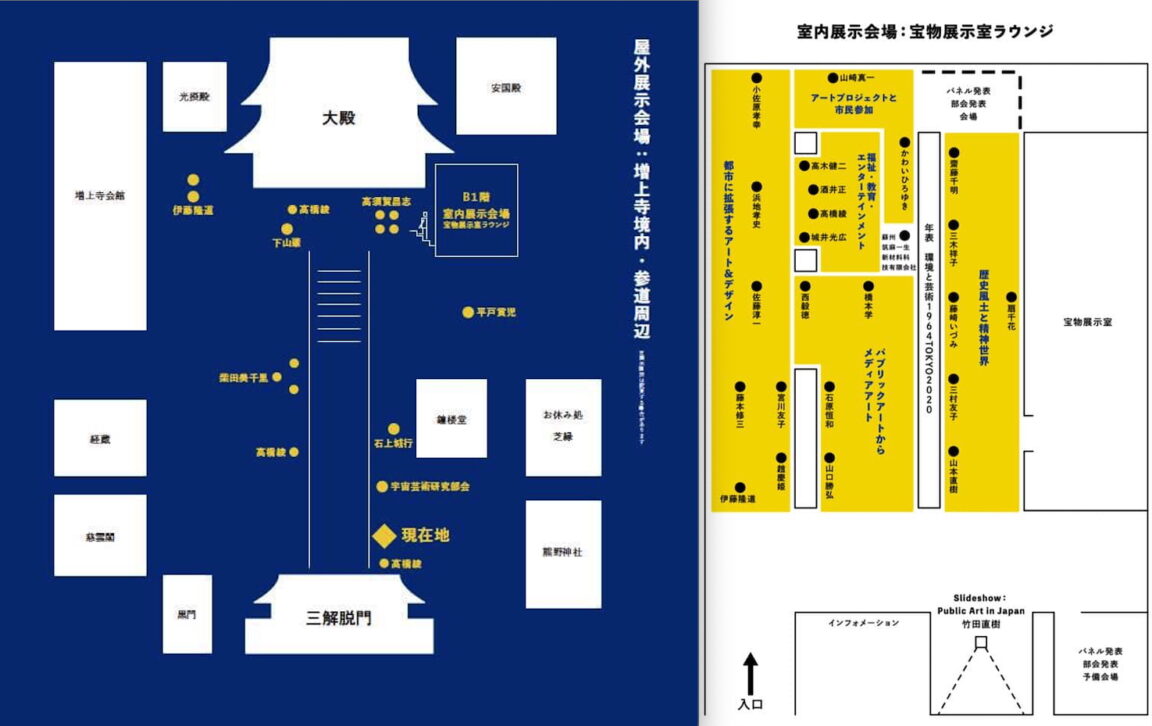

展覧会「環境と芸術1964TOKYO20」

2019東京都 増上寺

環境芸術学会創立20周年記念大会として企画したテーマ「環境と芸術1964 TOKYO 2020」の展覧会

2020年に迫った東京オリンピック開催を前に環境芸術に大きな役割を果たした1964年の東京オリンピック当時からの芸術活動を概観するとともに、いまこれからの活動を再考する機会として企画した屋内外作品展。

展示においては、初代会長であり日本のメディアアートを牽引した山口勝弘氏の作品と、山口氏の筑波大学時代の教え子でPokémon GO開発者の石原恒和氏の学生時代からポケモンGOの代表作品までを並列して展示できたことが筆舌に尽くしがたく嬉しい展示となった。

個人的な作品としては、日本の戦後75年ほどの間に設置されたパブリックアートやアートイベントの系譜を15メートルほどの年表に作成し展示した。

また、公開シンポジウムでは、動く彫刻として新たな都市環境づくりに寄与した伊藤隆道氏と、学会大賞受賞者の石原恒和氏を基調講演に、日本の戦後芸術環境を討論した。

■展示会場:三緑山広度院 増上寺

■大会日程:2019年10月5日(土)6日(日)

■展示期間:2019年10月1日(火)〜10月6日(日)

■大会組織:大会実行委員長 大森正夫

副実行委員長 石上城行 前田尚武 酒井 正

実行委員 池村明生 阿部芳久 伊藤隆治 高橋 綾 下山 肇 鈴木太朗 小佐原孝幸 田島悠史 船山哲郎 宮本一行 奥田祥吾

19